胚培養士として働く

胚培養士として働く

もくじ

そもそも「胚培養」とは?

精子と卵子を受精させた状態を「胚」と呼びます。胚は、いわゆる「受精卵」のことです。

胚培養とは、子供を授かるために体外に取り出した、

自然受精の困難な精子と卵子を胚にまで育てていく技術です。

人工的な環境のもとで、受精後8週未満の胚を培養します。

少子高齢化、女性の晩婚化が進んだ昨今の日本において、日本産科婦人科学会が、2017年には出生数の17人に1人が体外受精による誕生であるというデータを発表しています。

そんな中「胚培養」は、高度生殖補助医療=ART(Assisted Reproductive Technology)の根幹となる技術なのです。

高度生殖補助医療

体外受精や胚移植など、精子や卵子・胚(受精卵)を体外で取り扱う治療のこと。

英語では、ART(Assisted Reproductive Technology)と言います。

胚培養士とは?

胚を育てるスペシャリスト

「胚培養士(はいばいようし)」は、不妊治療において欠かせない胚を育てるスペシャリストです。別名、エンブリオロジスト(Embryologist)と言います。

とはいえ、現在、胚培養士になるための国家資格はありません。

大学病院や産婦人科内の培養室と呼ばれる専用ラボで、顕微授精や体外授精などの生殖補助医療を業務とする、極めて特異性の高い医療技術専門職であるにも関わらず、国家資格でないのは、ひとえに繊細かつ研鑽を要する技術であり、法整備や養成機関の整備も研鑽中である現状ゆえ。

決して、簡単にその職につけるという理由ではありません。

集中力や手先の技術だけでなく、高い倫理観や精神力も必要とされる胚培養士は、適性や生涯スキルを十分に考慮して選択する職業です。

素養や技能、経験に重きを置く職業

胚培養士の認定試験では、一定の実務経験と学会や講習会の参加者を対象に試験を行っています。

命の「素」を育むという実務性質上、胚培養士は、臨床検査技師や医師のほか、農学部・生物学部・畜産学部などバイオロジーの分野で、動物の生殖について研究してきた経歴をもつ人が多いです。

学会の認定資格を取得している人もいれば、資格をもたずに胚培養士として従事している人もいます。資格取得の有無だけでなく、素養や技能、経験に重きを置く職業といえるでしょう。

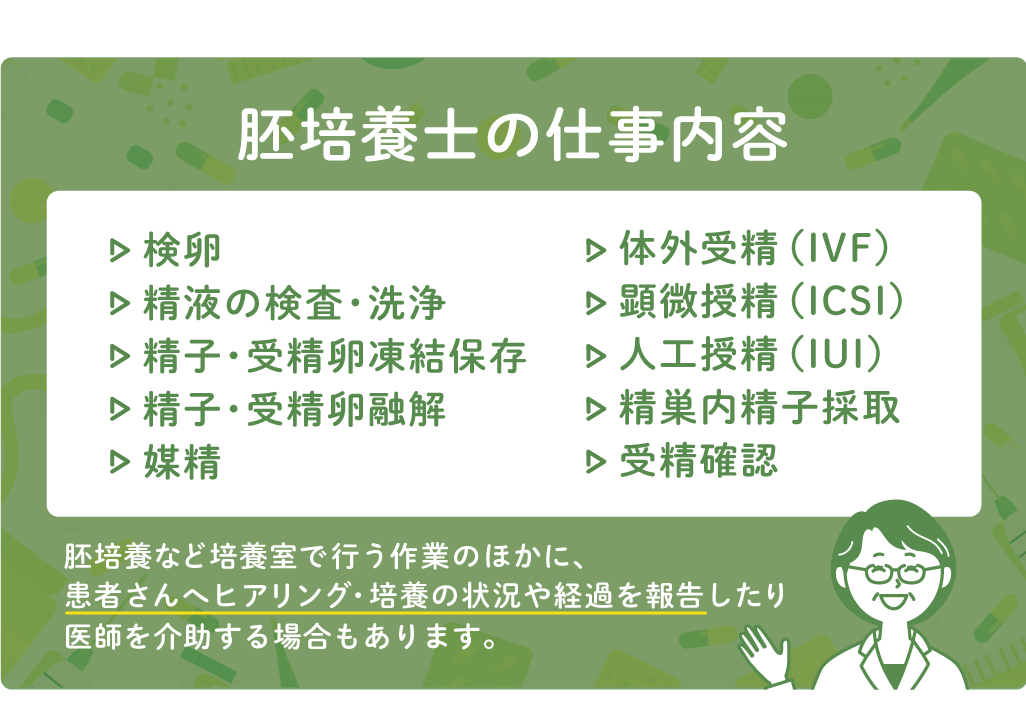

胚培養士の仕事内容

培養室における、全ての業務を請け負う

胚培養士は、体外受精・顕微授精など不妊治療における精子と卵子の観察や処理を一手に任され、培養、管理を行います。

実際、体外受精に必要な卵子の採卵や受精した胚の移植は医師が行いますが、採取された卵子および精子が培養室に運ばれてから移植するまでの一連の作業全てが胚培養士の業務です。

採卵した卵子の検卵、洗浄や調整など採精した精子の処理、受精操作、インキュベーターと呼ばれる孵化・発育装置内に保管している胚の成長観察、インキュベーターの管理、精子や余剰胚の凍結・融解など、培養室における全ての業務を請け負う責任ある仕事です。

胚培養士の別名は、エンブリオロジスト。

エンブリオとは、精子と卵子が受精後、8週未満までの胚を表す言葉です。

胚培養士は、その名のとおり、卵子と精子を管理・観察しながら培養し、受精して胚となった小さく繊細な命の素を移植できる状態にまで育て管理する仕事なのです。

生殖補助医療においてかけがえのない仕事

胚培養士の業務は、胚培養など培養室で行う作業のほかにも、患者さんと直接対面してヒアリングを行ったり、培養の状況や経過を報告したりすることもあります。

また、胚移植や採卵の間、医師とともに処置に立ち合い、医師を介助する胚培養士もいます。

実際に患者さんの身体に触れて処置を行うのは医師ですが、医師だけでは、体外受精の業務は成り立ちません。

胚培養士は、医師と連携し、自然受精が難しい患者さんの妊娠をサポートするという、生殖補助医療においてかけがえのない大切な仕事です。

胚培養士の主な仕事内容

検卵

医師によって採卵された卵子が含まれる卵胞液は、培養室内に運ばれます。ここから胚培養士の検卵作業が始まります。

顕微鏡を用いて卵胞液の中から卵子を見つけ出します。

顕微鏡で観察しながら、付着する血液や卵胞液、変性していて受精できない卵子を取り除き、受精可能な卵子を培養液で洗浄後、卵子を培養液に入れた状態で、速やかに培養するインキュベーターに保管し、培養します。

精液の検査・洗浄

採取した精液に含まれる不純物や、奇形精子・未成熟精子・死滅精子など受精の阻害因子となる物質を取り除く作業が、精液の検査・洗浄です。

Pure Ceptionという培養液を用いて遠心分離をかけたり、培養液の中で元気に泳ぐ運動能力の高い精子を回収したりといった洗浄処理作業によって、体外受精や顕微授精に使用する成熟した精子を選別回収します。

精子・受精卵凍結保存

卵巣過剰刺激症候群(OHSS)予防や状態の良い精子の保存など、必要に応じて余剰胚や精子の凍結を行います。

凍結前処理をした精子または受精卵を、精子はストロー様の容器に、受精卵はCryotop(クライオトップ)と呼ばれるフィラメントの上に載せ、凍結によるダメージから精子および受精卵を保護するための凍結保護液とともに、液体窒素を用いて凍結作業を行い、保存します。

精子・受精卵融解

凍結保存している精子や受精卵を、人工授精や顕微授精に用いるために、移植当日に融解し、調整を行います。

融解液を用いて融解した精子・受精卵の状態を確認し、移植できる状態に調整後、医師へと引き継ぐ作業です。

融解は、凍結している細胞にストレスを与える作業であり、融解後の高い細胞生存率確保には、適切な環境のもと、迅速かつ正確な操作が求められます。

媒精

洗浄によって調整された運動性が高い精子を、卵子が入っている培養液の中にふり入れ、自然に受精させる作業が媒精であり、体外受精の主体となる作業になります。

媒精を行うと、たくさんの精子が卵子に集まり、卵子の外側にある顆粒膜細胞を溶かしていきます。

精子が顆粒膜細胞の内側にある卵子の透明帯も通過して卵細胞に入り、卵細胞と融合すると受精が完了します。

体外受精(IVF)

体外受精とは、排卵直前の卵子を採取後、培養液に移し、濃度を調整した精子を卵子と同じ容器に入れて培養室で自然受精を促したのち、受精した受精卵を子宮に戻す不妊治療法です。

胚培養士は、体外受精における採卵、検卵、精子の処理、凍結融解、受精操作、肺移植の介助、胚の成長を観察する、インキュベーターの管理など一連の業務を行います。

顕微授精(ICSI)

顕微授精(ICSI)は、体外受精での受精率が良好でない場合など体外受精が困難な症例において採用する受精方法です。

卵子の細胞質内に直接精子を注入して受精させる技術であり、高度な技術と確かな経験、対応できる設備が必要です。

胚培養士は、精子の中から運動性が高く受精に適した精子を選択し、細いガラス針で精子の運動を止め不動化させた状態を保ったまま、針先で卵子の細胞膜を破り、細胞質の中に精子を入れます。

人工授精(IUI)

不妊治療のステップは、タイミング療法→人工授精→体外受精と進んでいきます。

人工授精は、タイミング療法同様に排卵時期を予測し、排卵時期に合わせて子宮内に当日採取した精液を、カテーテルを用いて子宮内に注入します。子宮内での受精・着床・妊娠を促す療法であり、身体への負担が比較的少ない治療法です。

胚培養士は、当日採精した精液から、質の良い精子のみを選択した濃縮精子に調整する作業を行います。

精巣内精子採取

何らかの理由により、精巣で精子を作る能力が低下しまっている無精子症のケースにおいて、精巣内の精子を取り出し、中にある精子を回収する処置が精巣内精子採取術(TESE)です。

胚培養士は顕微鏡を用いて、採取した組織や精液から精子がありそうな場所を見つけ、精液中の精子の確認や精子の状態を検査します。

また、顕微授精目的に採取した精子の調整を行います。

受精確認

採卵・培養した卵子に媒精あるいは顕微授精を行った卵子の様子を、翌日の朝に確認します。

受精して胚に成長しているか、胚が順調に細胞分裂を繰り返して成長しているかをチェックします。胚の成長に合わせて培養液を交換し、移植日まで胚を経過観察しながら育てます。

温度、pH、ガスなど、インキュベーターを最適な環境に保つよう管理するのも胚培養士の仕事です。

胚培養士の1日のスケジュール

| 7:30~8:00 | 受精卵確認、始業ミーティング・業務内容確認 |

|---|---|

| 8:00~9:00 | 検卵など |

| 9:00~11:00 | 受精卵の融解・凍結、精子処理など |

| 11:00~13:00 | 事務作業、患者さんへの説明やカンファレンスが入る日もあります。 |

| 13:00~14:00 | ランチ(昼休憩) |

| 14:00~16:00 | 媒精準備、顕微授精・体外受精 |

| 16:00~17:30 | 事務作業、翌日の準備作業、肺移植・精子検査などの業務がある日もあります。 |

| 17:00~18:00 | 清掃、終業点検 |

| 18:00 | 就業 |

採卵・肺移植・精子検査などが入り、1~2時間の残業をする日が週に2、3回程度、月に8~10日程度あります。

また、そのほかにも打ち合わせや学会参加、勉強会などが業務終了後の夜間や休日に開催されることもあり、業務時間外の活動も活発です。

帰宅後や休日にスキルアップや資格取得のための勉強を行う人が多く、技術向上や学術向上のために情報交換や情報収集を行う方もいらっしゃいます。

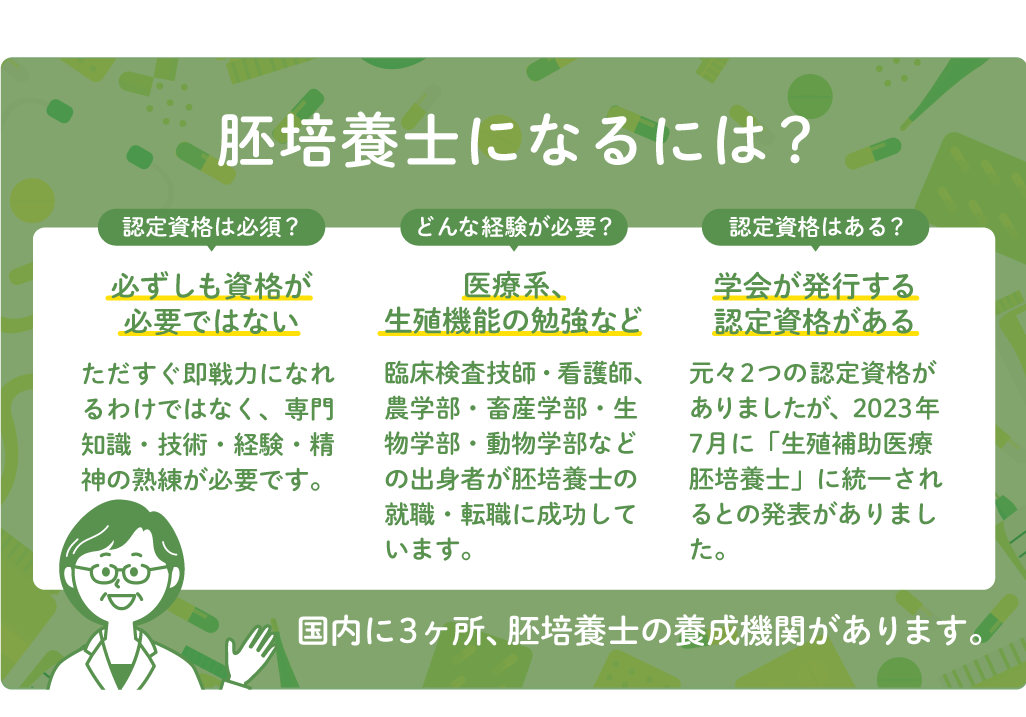

胚培養士になるには?認定資格はある?

胚培養士になるためには、認定資格が必要?

胚培養士になるには、必ずしも資格を要するわけではありません。

これは決して資格がなくてもすぐに胚培養士になれるということではなく、胚培養士の業務に求められる技能が高く、卒業してもすぐに即戦力とはなれない業務であり、相応の専門知識と技術、さらには経験や精神の熟練度も必要とされる仕事です。

胚培養士は、どんな勉強・経験をしてきた人が多い?

胚培養士は、スキルアップを求めたり、その専門性に惹かれたりして志す「現役臨床検査技師」や「看護師」のほか、生殖機能の研究をしてきた経験を持つ「農学部・畜産学部・生物学部・動物学部」などの出身者に就職チャンスがあります。

特に、胚培養士の約7割は、様々な医療検査を兼任できる臨床検査技師というのが実情です。

これから胚培養士を目指すなら、どんな方法がある?

これから胚培養士を目指すのであれば、臨床検査技師などの医療資格とともに両取得を目指すほか、国内に3ヶ所、胚培養士を養成する専門機関があります。

胚培養士育成機関を卒業しても、資格取得できるわけではないので、学会への参加・論文の制作・医療機関への就職など資格取得や就業に向けた活動と勉強を主体的に行っていくことになります。

胚培養士の認定資格はある?

胚培養士の認定資格発行機関として、日本卵子学会が認定する「生殖補助医療胚培養士」、もうひとつは日本臨床エンブリオロジスト学会が認定する「認定臨床エンブリオロジスト」の2つがありましたが、2023年7月に、認定資格が「生殖補助医療胚培養士」に統一されるとの発表がありました。(※参照:日本臨床エンブリオロジスト学会ならびに日本卵子学会 の認定資格統一について)

「生殖補助医療胚培養士」の受験資格は、実務経験・学会へ入会・学会参加・医師の推薦状など、十分なスキルや経験を証明するものが要件に指定されています。

資格取得を目指すなら、まずは胚培養士としての就職に成功し、胚培養士として実績を積みましょう。

このほか、別の資格取得ルートとして、国内に3ヶ所ある専門育成機関を経て受験する方法があります。

岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター、国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻生殖補助医療胚培養分野、徳島大学医学部・大学院 生殖・更年期医療学分野は、胚培養士専門育成機関と認定されています。

専門育成機関の修了者は、ART施設での実務経験などの全ての受験要件が免除となり、受験資格が与えられます。

受験要件が免除されるのであり、認定資格は別途受験し、合格することが必要です。

胚培養士のやりがい

胚培養士は、不妊治療においてなくてはならない存在です。

体外受精・顕微授精の実務を行うのは、ほとんどの医療施設において医師ではなく胚培養士であり、生命の神秘や命の尊さ、患者さんの想いを身近で感じられる胚培養士は、とてもやりがいの感じられる仕事といえるでしょう。

多くの胚培養士は、直接不妊治療患者と接して、説明業務を行います。患者さんが妊娠されたときの喜びを共有できるのは、胚培養士にとって最大のやりがいと誇り高い達成感を感じられる瞬間です。

胚培養士の大変さ・辛さ・辞めたい理由

辞めたくなる理由のひとつは、精神的な負担が大きいこと。患者の想いをそのまま受け止め託される立場なので、プレッシャーから自分も辛くなるという経験は、胚培養士なら必ず通る道です。

また患者さんの身体のバイオリズムに合わせて業務を行う胚培養士の仕事は、残業が多くなったり、休みが取りづらくなったりといったことも多く、離職理由の筆頭にあがります。

胚培養士の生活は、技術や知識の研鑽とともに、精神力の鍛錬や時間管理のセルフマネジメントが大切です。

胚培養士にまつわるよくある質問

胚培養士の働く場所はどこ?

A.胚培養士の就業先は、全国約600施設ある体外受精実施施設(ART施設)になります。

就業するART施設のほとんどが、レディースクリニックや不妊治療専門クリニックになりますが、ほかにも大学附属病院や日本赤十字社医療センター、総合病院など大病院の産婦人科で活躍する胚培養士もいます。

一施設当たりの胚培養士の人数平均は約3人。中には数十人の胚培養士が所属する専門クリニックもありますが、院内の業務を1人で担う胚培養士も少なくありません。

新卒でも胚培養士になれる?

A.胚培養士の就職は、超がつくほどの売り手市場です。

不妊治療では欠かせない存在であるにも関わらず、胚培養士の人員が不足し、離職率も高いことから、胚培養士は引く手数多なのが現状。新卒でも胚培養士としての就職チャンスがあります。

ただ、就職状況が良好だからといって、すぐに即戦力になれるわけではありません。

胚培養士が技術や十分な採卵経験を習得するには2~3年、さらに精神力や人格においても成熟するためには、数年が必要と言われています。就職後、経験を積んでやっと一人前の胚培養士になれると考えておきましょう。

臨床検査技師から胚培養士になる人が多い理由は?

A.胚培養士の仕事場は、基本的に医療機関です。

患者さんに直接対面して、悩みを聞いたり状況を説明したりすることもあります。

そのため、ある程度医療専門知識を携えていることが望ましく、普段から医療現場で活躍している臨床検査技師に向いている仕事といえます。ART専属として働く胚培養士もいれば、臨床検査や患者支援などの業務を兼任している胚培養士が多いのも、臨床検査技師出身の胚培養士が多い理由のひとつでしょう。

手先の器用さ、顕微鏡など精密機器の操作…。必要とされる技能に共通点が多いのも臨床検査技師が胚培養士を目指す所以と考えられます。

いかがでしたでしょうか?「胚培養士に挑戦してみたい」「もう少しくわしく知りたい」という方は、弊社が運営する胚培養士専門の求人・転職サポートサイト「胚培養士JOB」もご覧ください。