医療機関で働く臨床検査技師

医療機関で働く

臨床検査技師

コンサル

2024年度の調査によると、7万人以上の技師さんが活躍されています。

そのうち、全体の7割以上の技師さんが病院・クリニック・健診施設で働いています。

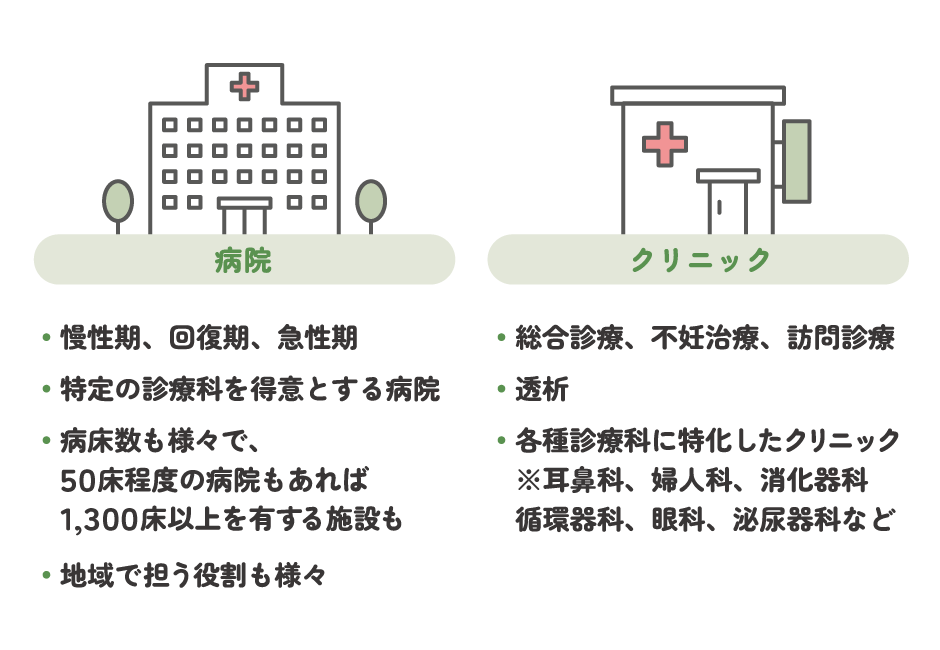

病院やクリニック、といっても地域の中で病院が担う役割や診療科によって仕事内容・働き方が異なりますので、情報収集にお役立てください。

もくじ

医療機関とは

病院の役割別に見る

※急性期、慢性期など病床によって複数機能を有している場合がありますが、現在は最も多くの割合を占める患者に相当する機能=病院が有する機能として報告されています。

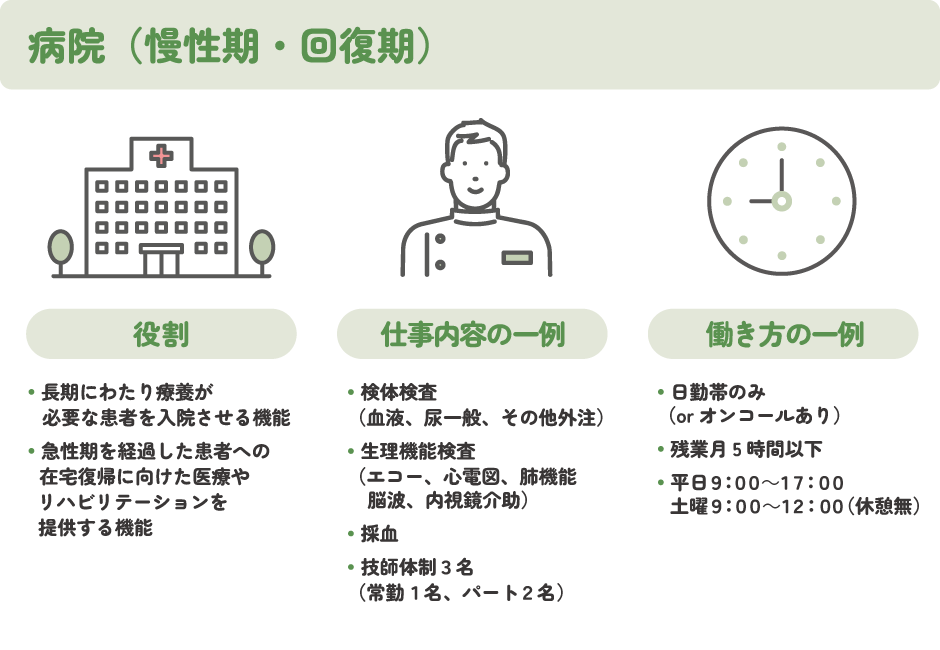

慢性期・回復期病院

こんな方におすすめ

- 日勤帯のみで働きたい

- 比較的ゆったりとした流れの中で仕事を行いたい

- 長期療養をされている患者様メインで携わりたい

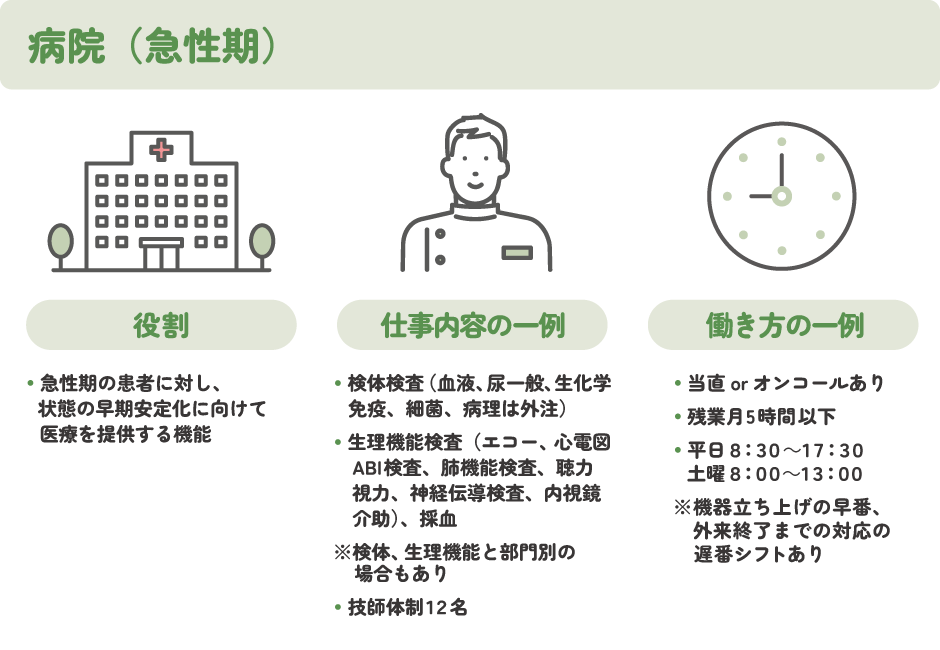

急性期病院

こんな方におすすめ

- 様々な症例が見られる環境で臨床の経験を積みたい

- 専門性を高めるよりもまずは検体・生理機能と幅広く検査に従事したい

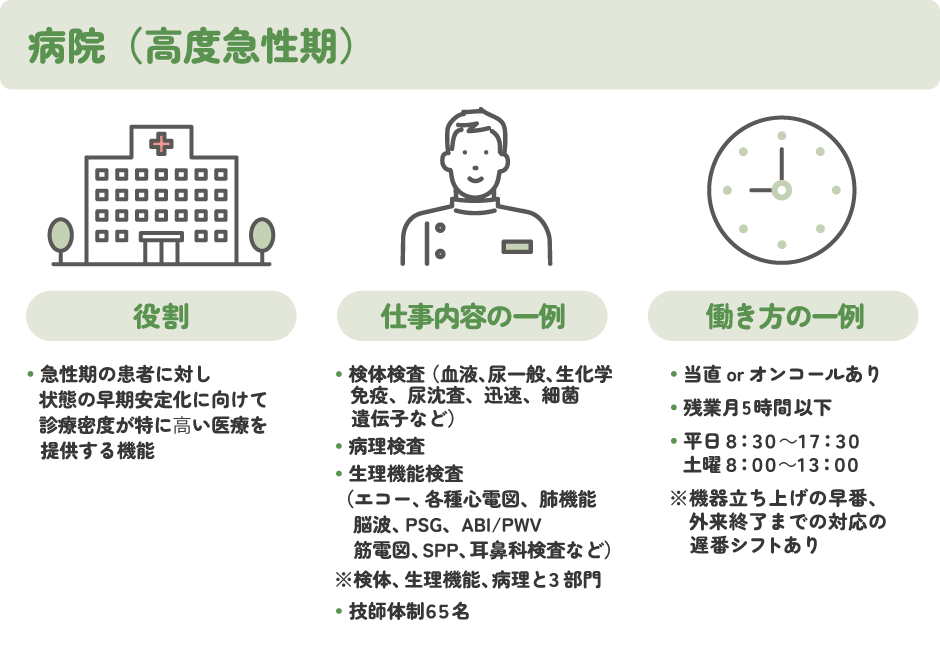

高度急性期病院

こんな方におすすめ

- 臨床の最前線で検査に携わりたい

- 生理機能検査、検体検査、病理など専門性を高めたい

- 学会発表や勉強会への参加、認定取得に取り組みたい

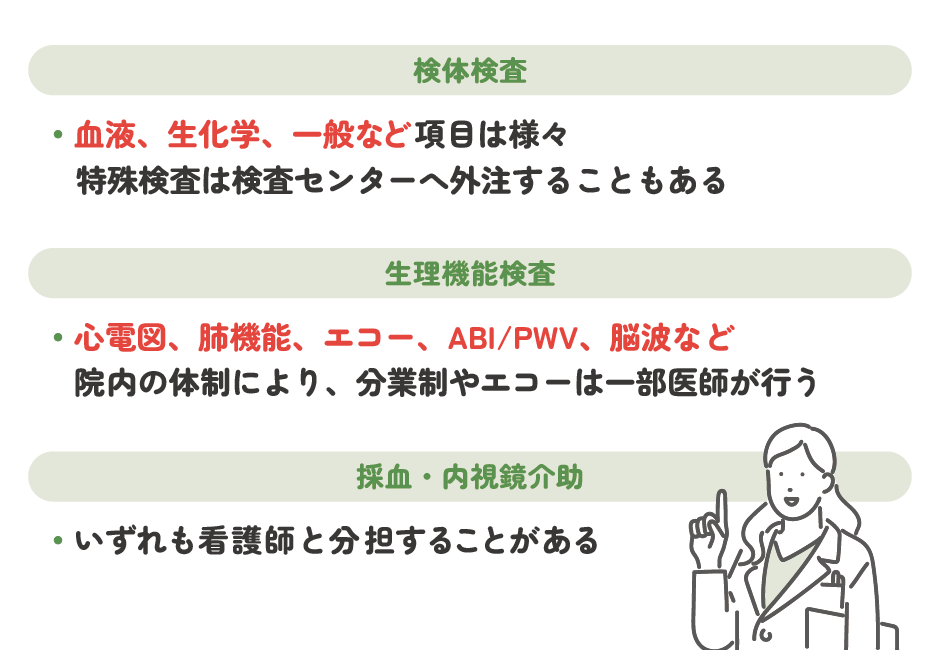

臨床検査技師が医療機関で担当する検査

病院のやりがい&苦労する点

やりがい

検査で異常を発見して医師の診断の手助けができた時、医療への貢献を実感できるため、そこに大きなやりがいを感じる方が多いです。

コンサル

さらに、その後の患者様の様態についても経過を観察する事が出来る為、検査によって早期発見、早期治療につながった際には目に見えるやりがいを感じる事が出来ます。

また、医師や他のコメディカルの方々との協力関係が必要な仕事ですので、良好な関係を築く事により、幅広い経験と知識を身に付ける事ができるのも、病院勤務ならではのやりがいだと言えます。

苦労する点

その反面、人の命に関わる仕事である以上間違いが許されないという点が大変苦労する点です。これは医療に関わる医師、医療技術者・コメディカルスタッフ全員に言える事かもしれません。

例えば、血球の状態を観察する検査の場合、状態を見間違えたら医師の誤診を引き起こすことに繋がりかねません。腹部エコーで癌を見落としてしまったら・・・人の命と密接であるがうえ、やりがいもありますが心労が多いのもまた事実です。

実際に入職した人に聞いてみた!やりがい

Iさん

10代~80代の方と幅広い年齢層の方を対象に検査を行っている中で、他の方がとれなかった採血を一回で終えることができた際に患者さんからもお礼を言われたり、緊張していたけどリラックスできたわと褒められることがやりがいです!(Iさん / 2次救急病院で肺機能・心電図、採血、内視鏡介助などの生理機能検査を担当)

Hさん

患者さんやご家族と他愛もない話ができるのもそうですが、事前に想定して準備をしたことで訪問がスムーズにいき、先生から褒めていただけたことはとても嬉しかったです。(Hさん / 訪問診療クリニックで生理機能検査、採血、診療介助、運転業務を担当)

Tさん

病院の特性として日々の業務は比較的落ち着いていますが、急な検査依頼などで臨機応変に動けたときはこれまでの経験が活かせたなと感じます。

なるべく残業が発生しないように工夫して業務スケジュールを立てて進められるのも自分に合っています。(Tさん / 慢性期病院で検体検査、生理機能検査を担当)

医療機関で働くのに向いている?自己診断でチェック

\ Yesが多いほど向いている!/

医療機関の適性チェック

- 初対面の方にも落ち着いて丁寧に接することができ、他者の安心につながる仕事にやりがいを感じそう

- 科学的な知識や実験・検査の原理を学ぶことに興味があり、新しい検査法や機器の習得にも取り組んでいきたいと考えている

- チームで物事を進めることが好き

- シフト制や当直、急な対応が発生する職場環境を受け入れられる、または対応できそうである